Светастан – страна отливов и приливов, частично мифологическая, но преимущественно реальная территория свободы. «Сага» на исландском языке – это просто «история», «байка», и вовсе не обязательно витиевато-развернутое эпическое повествование с многосерийным сюжетом, какими исландские саги, сформировавшись как литературный жанр, стали для неисландцев. Множественное число от «сага» – по непреклонным законам германского умляута – «sögur», то есть «сёгюр». Или просто «сёги». Жизнь – это лоскутное одеяло, узбекский халат из сёговых нитей, переплетение чужих и собственных обстоятельств, исторических и кармических обязательств. У каждого свой Светастан, в который ведет клубок разноцветных сёг.

I

Где-то там украшения, лампочки, елочки, рождественские базары. В Москве царство поноса. Задействованы все мощности поносообразующих предприятий столицы, улицы с металлическим лязгом, достойным ледового побоища, утюжат боевые построения поносораздаточной техники. При этом всем дико скользко – людям, детям, машинам, животным, но бесперебойная подача химического поноса продолжается. Поносная составляющая играет в нашей культуре ту же роль, что и культ насилия, параноидная секретность, мания возведения заборов и турникетов, миф о кольце врагов, болезненное пристрастие к железным игрушкам, талант превращать окружающую среду в свинарник. Жизнь в диарейной палитре убивает душу, стремление к красоте и свободе. Вперед – к полной победе каловых масс!

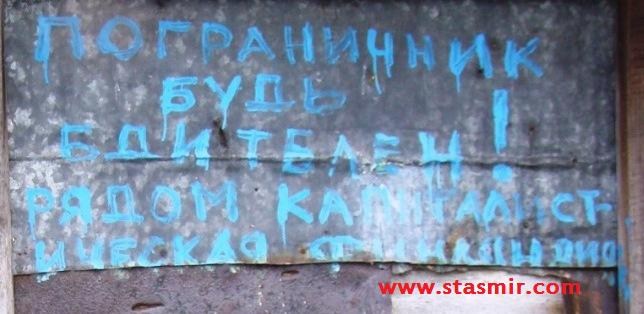

Надпись на заборе в нашем самом скандинавском городе - Выборге: \"Пограничник, будь бдителен! Впереди капиталистическая Финляндия!\" Думаю, что речь идет не о водке.

II

В последний вечер перед сочельником магазины по главной улице Рейкьявика – Лёйгарвегюр – открыты до полуночи, а сама улица перекрыта для машин. Такое чудо бывает раз в году! «Лёйгарвегюр» означает «ручейковый путь». Раньше это была тропинка, по которой по субботам женщины шествовали с корзинами белья к этим самым «Лёйгар» – горячим ручейкам. Ныне на них расположился большой 50-метровый бассейн. Суббота, соответственно, называется «Лёйгардагюр» – ручейковый (читай: «постирушечный») день. Еще говорят, что первопоселенец Ингоульвюр Арнарсон увидел с моря именно пар, поднимавшийся из ключей в Лёйгардалюр – ручейковой долине, когда решил назвать это место «дымным заливом», то есть Рейкьявиком. С тех пор построили улицы, в том числе и заглавную, по которой большую часть суток на первой скорости курсируют машины, осуществляющие любимое развлечение горожан – «рундтур», то есть езду по медленному кругу с целью «себя показать, других посмотреть». «Рундтур» функционирует всегда, кроме 23 декабря, когда вместо машин играет живая музыка, открыты лавки, веселыми толпами курсируют чуть поддатые, а позднее в дугу пьяные, рейкьявикчане…

На следующий день – в сочельник, почему-то всегда ураганный ветер и гололед. Некоторые сетевые магазина и заправки открыты до 11-12 дня. По телевизору показывают последних шопперов, которые, согнувшись в дугу и прижимая к груди подарки, мучительно преодолевают в непогоду и десяток метров, отделяющие их от машин, по обледеневшему тротуару.

III

Когда много движешься по миру, начинаешь ощущать взаимосвязь, на которую указывают знаки, хотя на самом деле в знаки не веришь. В апреле на удаленной скале в Португалии, ощетинившейся на запад рваными утесами с ветреной интенсивностью Исландии, обнаружил два памятных знака (или могилы?). Один – из белого мрамора, который целыми жилами выпирает из скал Вале да Телья. На белом мраморе красный круг – символика гренландского флага, в круге фотография, имя, годы жизни. По лицу на фотографии в обрамлении снежных просторов и без флага понятно, что г-жа Truus van Veldhuizen-Groenendijk была родом из Гренландии. Имя и фамилия, впрочем, голландские, причем вторая часть фамилии производным от слова Groenland (Гренландия) вовсе не является. Фамилия “Groenendijk”, понимаемая мною как «зеленая дамба», указывает на происхождение из Гронингена, Нидерланды. Фамилию “Veldhuizen” носят те, кто родом из Вельдхуизена, причем последнее топографическое название присутствует в Голландии в трех местах – Дренте, Гельдерланде и Утрехте. Никаких подсказок, только знак, который я получил в апреле, а в конце июня я уже пытался заснуть под самым ярким из арктических солнц в моей жизни в городе Нуук – столице Гренландии.

IV

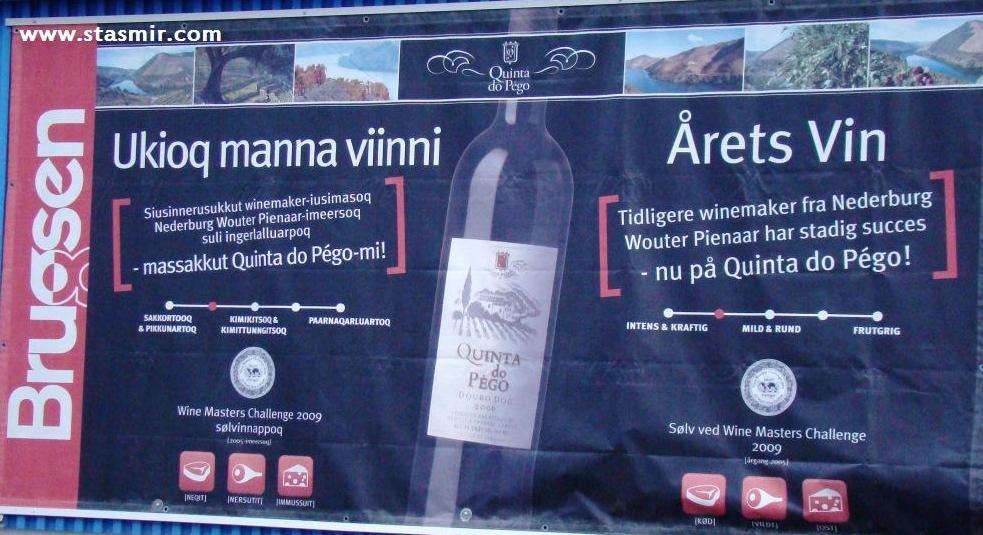

Далеко за полночь, а солнце лупит через задернутые шторы гостиницы «Ханс Эгеде», названной так в честь норвежского миссионера 18 века. Увлекшись сагами, Эгеде узнал, что с 980 года в «зеленой стране» функционировало два поселения исландцев – Вестурбигд и Ойстурбигд, с которыми уже лет триста как не было контакта. «Значит, – подумал Эгеде, – они там, бедолаги, так и остались католиками, прощелкав Реформацию». «Это ж, просто, спасать надо человека!» – участливо встревожился лютеранский Ханс и отправился искать заблудших во льдах исландских католико-язычников. В 1721 году Эдеге высадился на западном побережье Гренландии, нашел остатки поселений викингов и свидетельства их половой активности в периодически голубых глазах инуитов. Кстати, Нансен нашел в реликтовых поселениях гренландцев еще и наследственный сифилис, но это было значительно позднее. При этом самих братьев-скандинавов – ни реформированных, ни деформированных – на острове не обнаружилось.

Пришлось крестить инуитов, за что Эдеге взялся со всей норвежской основательностью. Говорят, трудновато было объяснить про хлеб и вино, учитывая полное отсутствие в инуитской культуре и второго, и первого. Еще говорят, что европейских поселенцев датский король отбирал из приговоренных к смерти: вот вам выбор – смерть или Гренландия. Многие предпочли смерть, а зря… А на инутском кладбище до сих пор большинство крестов без имен: имя усопшего живет после смерти, передается потомкам, зачем же его гвоздями к кресту! Такое вот странное христианство получилось трудами Ханса Эгеде.

Такие вопросы, как «Зачем в Гренландию пришли скандинавы?», «Куда они исчезли?», «Что двигало Хансом Эдеге?» остаются без ответов. На последний я бы ответил так: любовь, любознательность, и здоровое желание заново обрести давно потерянных родичей и поделиться с ними новой, очищенной от католических «цацок» верой. На второй вопрос отвечают ученые: наступил, мол, малый ледниковый период, база питания ослабла, и пришлось миролюбивым инуитам европейцев почикать. Или те сами потравились – нерповым сердцем второй свежести. Первая волна европейцев занесла в Гренландию сифилис, вторая – та, что с Эгеде – оспу, после Нансена говорят, тоже болели, так почему бы не предположить, что скандинавов в Гренландии тоже могла поразить хворь неординарная? И на первый вопрос ответ один – пассионарность, что бы не стояло за этим модным термином. Иными словами, не сиделось им ровно на заднице в своей Исландии.

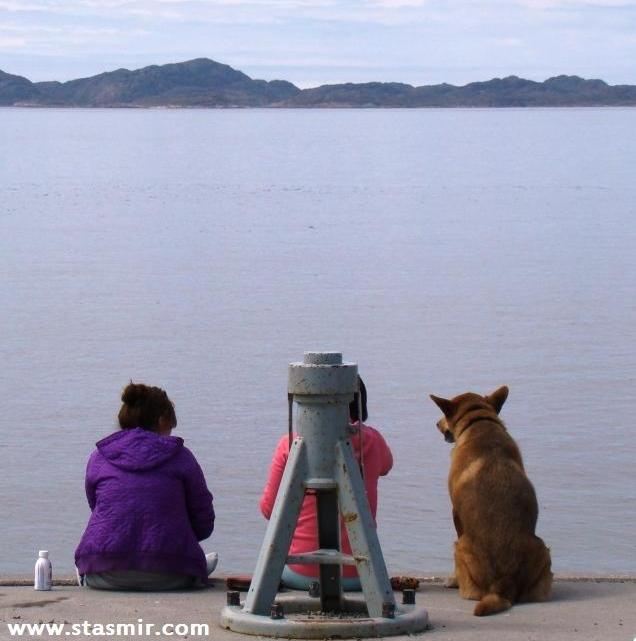

На следующий день в Гренландии – невыспавшийся и счастливый – посреди гренландской столицы наткнулся на своего коллегу по последней исландской работе, которого не видел лет пять. В последнем совпадении ничего судьбоносного нет, просто радостно было. Так или иначе, Гренландия оставила в душе такую лыжню, что до сих пор сушу весла – и все благодаря неведомой гренландской женщине из Голландии, которая покоится на суровом утесе в Португалии. Спасибо, госпожа Truus van Veldhuizen-Groenendijk за то, что снова пробудили в моей душе wonderlast – голод по чудесам и страсть к путешествиям.

V

Совсем скоро история перестанет рассказывать о странах, героях, вождях, полководцах и пафосе побед и поражений. Вместо этого она займется отслеживанием сложных сплетений культур, отдельных родов, семей, индивидуальных судеб и обстоятельств, вьющихся в неведомом направлении с неведомой целью – эволюционной или кармической, либо вообще без направления и цели. «Для чего у кошки хвостик? Я не знаю – я агностик» (из философфакского фольклора).

VI

На суровой скале, обращенной в океан, рядом с могилой госпожи Вельдхуизен другой камень. Гранит, на нем высечено, хотя читается плохо: «IN MEMORIAM, 9.7.1943». Дальше семь крестов. Затем явно военная аббревиатура: «FW200 KG40». Редкие ходоки по скрытой тропе вокруг заповедного утеса оставляют микро-пирамидки из разноцветных камушков. «Строят троллей», как сказал один знакомый, побывав в Исландии.

Нет сомнений в том, что памятник военный. Мне, правда – по ассоциации с Исландией – вначале почудилось севшее на рифы и раздербанненное по юго-западному побережью Португалии судно. На полуострове Снайфедльснес, например, в местечке Дьюпалоунид, на чудесном берегу живописно ржавеют куски британского траулера «Alpine», порт прописки Гримсби, Великобритания. Часть его экипажа исландцам даже удалось героически спасти, за что им премного благодарны британские моряки.

Португальцы, оказывается, тоже ведут летопись всех крушений у их скалистых берегов. Мой сосед Джим – старожил Вале да Телья – на комично-акцентированном скотиш инглиш поведал, что камень установлен в честь экипажа немецкого самолета, подбитого зениткой и аварийно шмякнувшегося о берег. Гугльнув сочетание «FW200 KG40», я получил точное соответствие, причем речь шла именно о бомбардировщике «Фоке-вульф», а не о коде запчасти для итальянской кофеварки.

Страничка о злополучном «FW200 KG40» и его экипаже из 7 человек содержится на сайте книги «Aterrem em Portugal» – «При-террившиеся (то есть приземлившиеся) в Португалии». Там, в частности повествуется о том, что за 1943 год в Португалии приземлилось целых пятьдесят эскадронов самолетов союзников, летевших в Северную Африку, где разворачивался тогдашний «десертный штурм» – операция «Факел» (читайте здесь). В июне 1943 года британцы даже прибрали к рукам в качестве авиабазы Азорские острова, принадлежащие нейтральной Португалии, ссылаясь на положения договора 1373 года об Англо-португальском Союзе и условия Виндзорского Договора 1386 года! Параллель с захватом британцами нейтральной Исландии в мае 1940 года налицо, только исландцам исторических обоснований Великобритания представлять не потрудилась. А могла бы, осведомившись у специалистов – скажем, у Толкина. Наверняка бы получилось что-нибудь вроде «помощь братскому исландскому народу в рамках Пакта Эгиля и короля Адальстейна (об Эгиле читайте здесь). Еще могу предложить формулировку «выполняя свой интернациональный долг» – тоже хорошо работает, но британцы, судя по всему, любят изящные обоснования, а Виндзорский Договор ласкает слух куда больше, чем Бабрак Кармаль или Эгиль Скатлагримссон.

Так или иначе, более авиационного года, чем 1943, Португалия еще не знала! Над ней кружил весь авиационный зверинец – огнедышащие Спитфаеры и Кобры, Фоке-Вульфы и Мессеры, помпезные «Освободители», «Мародеры» и «Летающие крепости». Названия маркам самолетов в войну присваивались с той же ритуальной серьезностью, что именам каравеллам в эпоху великих географических открытий или маркам джипов в нашу эпоху пробочного беспросторья: к «Фольксвагену Туарегу» и «УАЗу Патриоту» напрашивается «Лада ГУЛАГ» или «Шеви Буря в пустыне»…

Что же касается семи немецких пилотов, то погибли они не от заградительного огня зениток, а от рук сержантов авиации McLeod и Inglis, пилотировавших первый в мире ночной истребитель «Bristol Beaufighter». И опять символика: МакЛауд и Инглиш – «English» в альтернативном спеллинге! Воображение рисует прямо былинных британских богатырей, симулякров кельтско-английской дружбы, наподобие Леннона и Маккартни. Ну как сними может совладать экипаж «Фоке-вульфа» из семи германцев. Бристольский карающий денди (от Beau Brummel – английского модельера) повергает немецкого волчару в дымный штопор на рваные португальские скалы, восстанавливая семиотическую справедливость.

А португальские крестьяне отдают свой «интернациональный долг» неудачно «при-террившимся» немецким авиаторам, бросившись спасать их из пожара на далеких скалах. Вытащить никого не удается, но местных жителей немцы даже награждают медалями за мужество. Сегодня семь немецких пилотов покоятся на кладбище ближайшего городка – Аль-Джезур (по-арабски «Мостки»), под крепостью, с которой в свое время катились арабские головы. Опять напрашиваются вопросы семиотической природы: почему Аль-Джезур – одно из немногих мест в Европе, где соседи не смотрят на полной громкости «Аль-Джазиру»? Говорят, что генетическая память о сокрушительном поражении в реконкисте удерживает выходцев с Ближнего Востока от заселения некогда арабской Португалии. А может ерунда это все, просто еще не добрались. Мне во всей этой истории интересна самоотверженность отдельно взятых людей – будь то подбитые немцы, победоносные британцы или сострадающие португальцы, а также уважение к истории – пусть самой местной – на уровне внимания к отдельно взятым участникам событий, без ненужного пафоса и суждений. И главное –как пролетают над нашей древней землей человеческие цивилизации, оставляя лишь легкую пушистую тень – примерно как атлантические облака над португальским утесом, на котором покоится неведомая гренландская голландка рядом с семью немцами неподалеку от развалин арабского минарета в долине Вале да Телья. (To be continued…)